अनुराग गुप्ता / सनसनी सुराग न्यूज

*मोक्षदा एकादशी एवं गीता जयंती का महत्व—-*

प्रति वर्ष मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती मनाई जातीहै, इस वर्ष गीता की 5160 वीं जयंती मनाई जा रही है। गीता की उत्पत्ति कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर नामक स्थान में भगवान श्री कृष्ण के मुख से हुई थी.

ब्रह्मपुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को भगवद् गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए यह तिथि “गीता जयंती ” के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसे गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है यानी श्रीमद् भगवद गीता के जन्मदिन के तौर पर इस दिन को देखा जाता है.

इस दिन विधिपूर्वक पूजन व उपवास करने पर हर तरह के मोह से मोक्ष मिलता है. यही वजह है कि इसका नाम “मोक्षदा” भी रखा गया है.

गीता जयंती का मूल उद्देश्य यही है कि गीता के संदेश का हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से पालन करें और आगे बढ़ें.

गीता का ज्ञान हमें धैर्य, दुःख, लोभ व अज्ञानता से बाहर निकालने की प्रेरणा देता है. गीता मात्र एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वह अपने आप में एक संपूर्ण जीवन है. इसमें पुरुषार्थ व कर्तव्य के पालन की सीख है.

इसीलिए भगवान श्रीकृष्ण मार्गशीर्ष में आने वाली इस मोक्षदा एकादशी के कारण ही कहते हैं मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ। इसके पीछे मूल भाव यह है कि “मोक्षदा एकादशी” के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश हुआ था।

भगवद् गीता के पठन-पाठन श्रवण एवं मनन-चिंतन से जीवन में श्रेष्ठता के भाव आते हैं। गीता का चिंतन अज्ञानता के आचरण को हटाकर आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। गीता भगवान की श्वास और भक्तों का विश्वास है।

गीता ज्ञान का अद्भुत भंडार है। हम सब हर काम में तुरंत नतीजा चाहते हैं लेकिन भगवान ने कहा है कि धैर्य के बिना अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम और लोभ से निवृत्ति नहीं मिलेगी।

*मंगलमय जीवन का ग्रंथ है गीता ——–*

गीता केवल ग्रंथ ही नहीं, कलियुग के पापों का क्षय करने का अद्भुत और अनुपम माध्यम है। जिसके जीवन में गीता का ज्ञान नहीं वह पशु से भी बदतर होता है। भक्ति बाल्यकाल से शुरू होना चाहिए। अंतिम समय में तो भगवान का नाम लेना भी कठिन हो जाता है।

दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला है, इसका कुछ अंश भक्ति और सेवा में भी लगाना चाहिए। गीता भक्तों के प्रति भगवान द्वारा प्रेम में गाया हुआ गीत है। अध्यात्म और धर्म की शुरुआत सत्य, दया और प्रेम के साथ ही संभव है। ये तीनों गुण होने पर ही धर्म फलेगा और फूलेगा।

गीता मंगलमय जीवन का ग्रंथ है। गीता केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं यह एक अनुपम जीवन ग्रंथ है। जीवन उत्थान के लिए इसका स्वाध्याय हर व्यक्ति को करना चाहिए। गीता एक दिव्य ग्रंथ है। यह हमें पलायन से पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है।

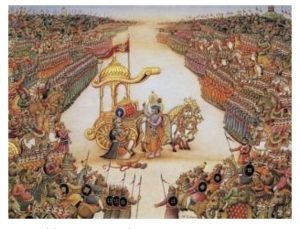

गीता को जीवन का सार माना जाता है। गीता की उत्पत्ति कौरव और पांडवों के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। जब अर्जुन ने अपने परिवार के लोगों को सामने देखकर युद्ध करने से मना कर दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर धर्म का पालन करने के लिए कहा था। जिसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया था और उसने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया था।

गीता अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध,काम और लोभ जैसी कुरितियों से मुक्ति का मार्ग बताती है। इसके अध्ययन, श्रवण, मनन-चिंतन से जीवन में श्रेष्ठता का भाव आता है। जिससे मनुष्य सत्कर्म करने के लिए प्रेरित होता है.

हिन्दू धर्म में गीता को बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। महाभारत काल में रचे गए इस ग्रंथ को जीवन का सार समझा जाता है। गीता में कुल अठारह अध्याय तथा सात सौ श्लोक हैं। गीता पूर्णतः अर्जुन और उनके सारथी श्रीकृष्ण के बीच हुए संवाद पर आधारित पुस्तक है।

गीता में ज्ञानयोग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एकेश्वरवाद आदि की बहुत सुन्दर ढंग से चर्चा की गई है। इसमें आत्मा के देह त्यागने, मोक्ष प्राप्त करने तथा दूसरा शरीर धारण करने की प्रक्रिया का पूर्ण वर्णन किया गया है। आज के संदर्भ में अगर बात करें तो गीता मनुष्य को कर्म का महत्त्व समझाती है। गीता में श्रेष्ठ मानव जीवन का सार बताया गया है।

*हिन्दू ग्रंथ महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं और गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 25 वें अध्याय से 42 वें अध्याय का का ही एक हिस्सा है।*

गीता के 18 पाठ में संजय कुरुक्षेत्र में हो रही घटनाओं का वर्णन कर धृतराष्ट्र को बताते हैं। जिसमें भयभीत और भटके हुए अर्जुन का श्रीकृष्ण ज्ञान द्वारा मार्गदर्शन करते है। गीता केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक मानव के लिए प्रासंगिक है।

*गीता के मुख्य पात्र*–

गीता के मुख्य पात्र अर्जुन, सारथी और गुरु के रूप में श्रीकृष्ण, धृतराष्ट्र के सलाहकार के रूप में संजय तथा कुरु के राजा धृतराष्ट्र हैं। पूरी गीता में यही चार पात्र आपस में बात करते हैं।

*गीता का आधार – संवाद*—

गीता में कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ की स्थिति का वर्णन किया गया है। यह पूर्णतः संजय और राजा धृतराष्ट्र के बीच हुए संवाद पर आधारित है।

*गीता ध्यानम्*–

गीता ध्यानम् भगवत् गीता का भाग नहीं है। परंतु इसे गीता में एक उपसर्ग के रूप में देखा जाता है। इसमें कुल 9 श्लोक हैं जिसे गीता का पाठ शुरू करने से पहले पढ़ा जाता हैं। इन श्लोकों में गीता की उपयोगिता के विषय में बताया गया है।

*गीता के 18 अध्याय जिसके पहले 6अध्यायों मे “कर्मयोग” फिर अगले 6अध्यायों मे “ज्ञान योग” और अंतिम 6अध्यायों मे “भक्ति योग” का उपदेश दिया गया है.*

*गीता के श्लोक :* गीता में श्रीकृष्ण ने- 574, अर्जुन ने- 84,संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने- 1 श्लोक कहा है।

*पहला अध्याय*

गीता का पहला अध्याय “अर्जुन-विषाद योग ” है। इसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मनःस्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे-संबंधियों से मोह के कारणयुद्ध करने से मना करते हैं ,और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं?

*दूसरा अध्याय*

गीता के दूसरे अध्याय “सांख्य-योग” में कुल 72 श्लोक हैं। जिसमें श्रीकृष्ण, अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञानयोग, संख्ययोग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्त्वपूर्ण भाग माना जाता है।

*तीसरा अध्याय*

गीता का तीसरा अध्याय “कर्मयोग” है, इसमें 43 श्लोक हैं। इसमें श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए।

*चौथा अध्याय-*

“ज्ञान कर्म संन्यास योग” गीता का चौथा अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्रीकृष्ण, अर्जुन को बताते हैं कि धर्मपरायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्त्व होता है।

*पांचवा अध्याय-*

“कर्म संन्यास योग” गीता का पांचवां अध्याय है, जिसमें 29 श्लोक हैं। इसमें अर्जुन, श्रीकृष्ण से पूछते है कि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन-सा उत्तम है। तब श्रीकृष्ण कहते है कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग जीवन के लिए श्रेष्ठ है।

*छठा अध्याय-*

“आत्म संयम योग” गीता का छठा अध्याय है, जिसमें 47 श्लोक हैं। इसमें श्रीकृष्ण, अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते है कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर कर महारथ प्राप्त की जा सकती हैं।

*सातवाँ अध्याय-*

“ज्ञान विज्ञान योग” गीता का सातवां अध्याय है, जिसमें 30 श्लोक हैं। इसमें श्रीकृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसके भ्रामक ऊर्जा “माया” के बारे में अर्जुन को बताते हैं।

*आठवाँ अध्याय-*

गीता का आठवां अध्याय “अक्षरब्रह्मयोग” है, जिसमें 28 श्लोक हैं। गीता के इस पाठ में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति की सोच, अध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग जाने की राह के बारे में बताया गया है।

*नौवां अध्याय-*

“राज विद्याराजगुह्य योग” गीता का नवां अध्याय है, जिसमें 34 श्लोक हैं। यह श्रीकृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाता है, उसका सृजन करता है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता है, यह बताया गया है।

*दसवाँ अध्याय-*

“विभूति योग” गीता का दसवां अध्याय है जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्रीकृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्त्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का क्या कारण है ।

*ग्यारहवाँ अध्याय-*

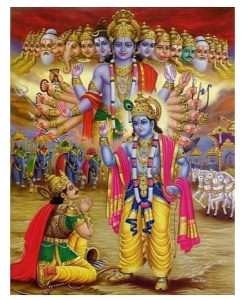

“विश्वरूप दर्शन योग” गीता का ग्यारहवां अध्याय है जिसमें 55 श्लोक है। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्रीकृष्ण अपना विश्वरुप धारण करते हैं।

*बारहवाँ अध्याय-*

“भक्ति योग” गीता का बारहवां अध्याय है जिसमें 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में कृष्ण भगवान भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। इसके साथ ही वह भक्तियोग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं।

*तेरहवाँ अध्याय-*

“क्षेत्रक्षत्रज्ञविभाग योग” गीता तेरहवां अध्याय है इसमें 35 श्लोक हैं। इसमें श्रीकृष्ण अर्जुन को ‘क्षेत्र’ और ‘क्षेत्रज्ञ’ के ज्ञान के बारे में तथा सत्त्व, रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं।

*चौदहवाँ अध्याय-*

गीता का चौदहवां अध्याय “गुणत्रयविभाग योग” है इसमें 27 श्लोक हैं। इसमें श्रीकृष्ण सत्त्व, रज और तम गुणों का तथा मनुष्य की उत्तम, मध्यम अन्य गतियों का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है।

*पंद्रहवाँ अध्याय-*

गीता का पंद्रहवां अध्याय “पुरुषोत्तम योग” है, इसमें 20 श्लोक हैं। इसमें श्रीकृष्ण कहते हैं कि दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाला अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं।

*सोलहवाँ अध्याय*

“दै वासुरसंपद्विभाग योग” गीता का सोलहवां अध्याय है, इसमें 24 श्लोक हैं। इसमें श्रीकृष्ण स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं।

*सत्रहवाँ अध्याय-*

“श्रद्धात्रयविभाग योग” गीता का सत्रहवां अध्याय है, इसमें 28 श्लोक हैं। इसमें श्रीकृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म तो श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है।

*अठारहवाँ अध्याय-*

” मोक्ष-संन्यास योग” गीता का अठारहवाँ अध्याय है, इसमें 78 श्लोक हैं। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन, श्रीकृष्ण से न्यास यानि ज्ञानयोग का और त्याग यानि फलासक्तिरहित कर्मयोग का तत्त्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं।

*श्रीमद्भगवद्गीताकी महिमा अगाध और असीम है.————-*

भगवद्गीता एक बहुत ही अलौकिक, विचित्र ग्रन्थ है। इसमें साधकके लिये उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देशका, किसी भी वेशका, किसी भी समुदायका, किसी भी सम्प्रदायका, किसी भी वर्णका, किसी भी आश्रमका कोई व्यक्ति क्यों न हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय-विशेषकी निन्दा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्त्वका ही वर्णन है। वास्तविक तत्त्व (परमात्मा) वह है, जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थोंसे सर्वथा अतीत और सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिमें नित्य-निरन्तर एकरस-एकरूप रहनेवाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्त्व वहाँ वैसा ही पूर्णरूपसे विद्यमान है। परन्तु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्तियोंमें राग-द्वेषके कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग-द्वेषरहित होनेपर उसका स्वत: अनुभव हो जाता है भगवद्गीता का उपदेश महान् अलौकिक है। इसपर कई टीकाएँ हो गयीं और कई टीकाएँ होती ही चली जा रही हैं, फिर भी सन्त-महात्माओं, विद्वानोंके मनमें गीताके नये-नये भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गम्भीर ग्रन्थपर कितना ही विचार किया जाय, तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे-जैसे गहरे उतरते जाते हैं, वैसे-ही-वैसे इसमेंसे गहरी बातें मिलती चली जाती हैं।

इस छोटे-से ग्रन्थमें इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहनेवाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, सम्प्रदाय, मत आदिका कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रन्थको पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रन्थका थोड़ा-सा भी पठन-पाठन करे तो उसको अपने उद्धारके लिये बहुत ही सन्तोषजनक उपाय मिलते हैं। हरेक दर्शनके अलग-अलग अधिकारी होते हैं, पर गीताकी यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहनेवाले सब-के-सब इसके अधिकारी हैं।

भगवद्गीतामें साधनोंका वर्णन करनेमें, विस्तारपूर्वक समझानेमें, एक-एक साधनको कई बार कहनेमें संकोच नहीं किया गया है, फिर भी ग्रन्थका कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेपमें विस्तारपूर्वक यथार्थ और पूरी बात बतानेवाला दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं दीखता। अपने कल्याणकी उत्कट अभिलाषावाला मनुष्य हरेक परिस्थितिमें परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकता है; युद्ध-जैसी घोर परिस्थितिमें भी अपना कल्याण कर सकता है—इस प्रकार व्यवहारमात्रमें परमार्थकी कला गीतामें सिखायी गयी है। अत: इसकी तुलना में दूसरा कोई ग्रन्थ देखनेमें नहीं आता।

गीता एक प्रासादिक ग्रन्थ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करनेमात्रसे बड़े विचित्र, अलौकिक और शान्तिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करनेमात्रसे बड़ी शान्ति मिलती है।

वास्तवमें इस ग्रन्थकी महिमाका वर्णन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। अनन्तमहिमाशाली ग्रन्थकी महिमाका वर्णन कर ही कौन सकता है ?

*गीताका खास लक्ष्य———-*

गीता किसी वादको लेकर नहीं चली है अर्थात् द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिन्त्यभेदाभेद आदि किसी भी वादको, किसी एक सम्प्रदायके किसी एक सिद्धान्तको लेकर नहीं चली है। गीताका मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धान्त को माननेवाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थितिमें कल्याण हो जाय, वह किसी भी परिस्थितिमें परमात्मप्राप्तिसे वंंचित न रहे; क्योंकि जीवमात्रका मनुष्ययोनिमें जन्म केवल अपने कल्याणके लिये ही हुआ है। संसारमें ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, जिसमें मनुष्यका कल्याण न हो सकता हो। कारण कि परमात्मतत्त्व प्रत्येक परिस्थितिमें समानरूपसे विद्यमान है। अत: साधकके सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आये, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करनेका अर्थ है—दु:खदायी परिस्थिति आनेपर सुखकी इच्छाका त्याग करना; और सुखदायी परिस्थिति आनेपर सुखभोगका तथा ‘वह बनी रहे’ ऐसी इच्छाका त्याग करना और उसको दूसरोंकी सेवामें लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करनेसे मनुष्य दु:खदायी और सुखदायी—दोनों परिस्थितियोंसे ऊँचा उठ जाता है अर्थात् उसका कल्याण हो जाता है।

*गीताका योग——-*

गीतामें केवल कर्मयोगका, केवल ज्ञानयोगका अथवा केवल भक्तियोगका ही वर्णन हुआ हो—ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपर्युक्त तीनों योगोंके अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यानयोग, प्राणायाम, हठयोग, लययोग आदि साधनोंका भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीतामें अर्जुनके प्रश्न युद्धके विषयमें नहीं हैं, प्रत्युत कल्याणके विषयमें हैं और भगवान के द्वारा गीता कहनेका उद्देश्य भी युद्ध करानेका बिलकुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे. इसलिये शास्त्रोंमें जितने कल्याणकारक साधन कहे गये हैं, उन सम्पूर्ण साधनोंका गीतामें संक्षेपसे विशद वर्णन मिलता है। उन साधनोंको लेकर ही साधक-जगत् में गीताका विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मतका हो, किसी सम्प्रदायका हो, किसी सिद्धान्तको माननेवाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभीष्ट है।

गीता एक महान ग्रन्थ होने के साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तको में शामिल है। गीता हमें व्यवहारिक और सैद्धांतिक हर प्रकार की शिक्षा देती है। आज बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में गीता को मैनेजमेंट की किताब के रूप में पहचान मिली है। गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में हर उस समस्या का समाधान है जो कभी ना कभी हर इंसान के सामने आती है।

*श्री आदिशंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद भगवद-गीता की महिमा।*

*गीता शास्त्रं इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् ।*

*विष्णोः पादं अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः ।।*

भगवद्गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान् विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है।(गीता माहात्म्य 1)

*गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च I*

*नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च II*

“यदि कोई भगवद्गीता को निष्ठा तथा गम्भीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान् की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फ़लों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।” (गीता महात्म्य २)

*मलिनेमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने ।*

*सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम् ॥*

“मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद्गीता-रूपी पवित्र गंगा-जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन (भवसागर) की मलिनता से सदा-सदा के लिए मुक्त हो जाता है ।” (गीता महात्म्य ३)

*गीता सुगीताकर्तव्या किमन्यौ: शास्त्रविस्तरैः ।*

*या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः सृता ॥*

चूँकि भगवद्गीता भगवान् के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्कता नहीं रहती । केवल भगवद्गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए । केवल एक पुस्तक, भगवद्गीता, ही पर्याप्त है क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथो का सार है और इसका प्रवचन भगवान् ने किया है।”(गीता महात्मय ४)

*भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिः सृतम ।*

*गीता- गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥*

“जो गंगाजल पीता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है । अतएव उसके लिए क्या कहा जाय जो भगवद्गीता का अमृत पान करता हो? भगवद्गीता महाभारत का अमृत है औरइसे भगवान् कृष्ण (मूल विष्णु) ने स्वयं सुनाया है ।” (गीता महात्म्य ५)

*सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।*

*पार्थो वत्सः सुधिभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ।।*

“यह गीतोपनीषद, भगवद्गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वालबाल के रूप में विख्यात भगवान् कृष्ण इस गाय को दुह रहे है । अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान् तथा शुद्ध भक्त भगवद्गीताके अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं ।” (गीता महात्म्य ६)

*एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् ।*

*एको देवो देवकीपुत्र एव ।।*

*एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि।*

*कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ।।*

“आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्र्वर, एक धर्म तथा एक वृति के लिए अत्यन्त उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्र्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवद्गीता हो। सारे विश्र्व के लिए एक ईश्वर -देवकी नंदन श्री कृष्ण हों।(गीता महात्म्य ७)

*गीता के श्लोक हमारे जीवन के मैनेजमेंट मे बहुत सहायक हैँ.*

*1-*

*योगस्थ: कुरु कर्माणि संग त्यक्तवा धनंजय।*

*सिद्धय-सिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।*

*अर्थ-* हे धनंजय (अर्जुन)। कर्म न करने का आग्रह त्यागकर,

यश-अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योगयुक्त होकर,

कर्म कर, (क्योंकि) समत्व को ही योग कहते हैं।

*मैनेजमेंट सूत्र –* मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान ने धर्म का अर्थ कर्तव्य के रूप में समझाया। अर्थात कर्तव्य ही धर्म है। आज के युग में हम धर्म को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने लगे है। कभी धर्म को कर्म कांड , कभी रूढ़ियों से जोड़ के समझा जाता है। हमें अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए

हमें अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश-अपयश और हानि-लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए । इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। कर्तव्य हमारी अपने परिवार ,अपने समाज ,और स्वयं के प्रति जिम्मेदारी है ,

हमें अपने कर्म ( अपनी जॉब , अपना बिजनेस , अपने दायित्व ) को धर्म की तरह मानना चाहिए। और एकाग्रचित होकर अपने कर्म का पालन करना चाहिए

*2-*

*नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।*

*न चाभावयत: शांतिरशांतस्य कुत: सुखम्।।*

*अर्थ-*

योगरहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती।

ऐसे भावनारहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहां से मिलेगा।

*मैनेजमेंट सूत्र -* हम सब मनुष्य सुख की इच्छा रखते है , और इसी सुख की प्राप्ति के लिए हम जीवन भर प्रयासरत रहते है। परन्तु सुख का मूल तो हमारे अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है, उसके मन में भावना ( आत्मज्ञान) नहीं होती।हमें अपने लक्ष्य (सुख ) को पाने के लिए मन पर नियंत्रण रखना चाहिए नहीं तो हम कभी सुखी नहीं रह सकेंगे। इंसान की इच्छाएँ कभी समाप्त नहीं होती और प्रगति करने के लिए इच्छाओ का होना जरुरी भी है। पर इच्छाएँ इतनी प्रबल न हो कि वो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बन जाये अतः मन इन्द्रियों पर नियंत्रण ही सफलता की कुंजी है।

*3-*

*विहाय कामान् य: कर्वान्पुमांश्चरति निस्पृह:।*

*निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति।।*

*अर्थ-*

जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित

और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है।

*मैनेजमेंट सूत्र –* आज के जीवन के सन्दर्भ में इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि जीवन का जो भी लक्ष्य है उनकी प्राप्ति के लिए हमें अपनी इच्छाओ ,कामनाओ और अहंकार का त्याग करना चाहिए। क्योकि कर्म करते वक़्त सिर्फ कर्म को ध्यान में रखना चाहिए और पूरी क्षमता से कर्म करना चाहिए। इससे हमें अकर्म की भावना नहीं होती। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर कर देती है। वो ना हो तो व्यक्ति का मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। मन से ममता अथवा अहंकार आदि भावों को मिटाकर तन्मयता से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तभी मनुष्य को शांति प्राप्त होगी।

*4-*

*न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।*

*कार्यते ह्यश: कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणै:।।*

*अर्थ-*

कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता।

सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है

और उसके परिणाम भी देती है।

*मैनेजमेंट सूत्र –* इस श्लोक में बताया गया है कर्म हमारे जीवन का मूल है। प्रकृति हमसे हर स्थिति में कर्म करवा रही होती है। उदाहरण के लिए मान लो एकगेंहू का दाना अगर मिट्टी में गिर जाये और उसे पानी हवा धूप मिले तो वो पौधा बन जाता है , पर यदि वह ऐसे ही रखा रहे तो भी वह कर्म को प्राप्त होकर सड़ जाता है , अर्थात प्रकृति अपना काम करती रहती है। बुरे परिणामों के डर से अगर ये सोच लें कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, अपयश और समय की हानि के रुप में मिलता है। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए।

*5-*

*नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण:।*

*शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मण:।।*

*अर्थ-*

तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर,

क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है

तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा।

*मैनेजमेंट सूत्र-* हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करते रहना चाहिए , जैसे एक विद्यार्थी का धर्म है शिक्षा प्राप्त करना , डॉक्टर का धर्म है .अपने मरीजों की सेवा करना और उनका इलाज करना , इसी प्रकार हम सब अपने अपने कामों (धर्म ) से जुड़े है। कर्म किये बिना अपना स्वयं का पालन पोषण भी संभव नहीं । जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है, उसे वो पूरा करना ही चाहिए

*गीता के दस उपदेश ——-*

*1.वर्तमान समय में जीना*—

मनुष्य को व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। इसलिए तुम्हें अपने वर्तमान में ही संतुष्ट रहना चाहिए।

*2.आत्मभाव में रहना ही मुक्ति*—

आत्मा न तो मरती है और न ही उसे कोई मार सकता है। इसलिए मनुष्य को आत्मभाव में ही रहना चाहिए।

*3 जीवन परिवर्तन शील है*—-

परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए हर समय प्रत्येक क्षण सबकुछ बदलता रहता है।

*4. क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है*—

क्रोध व्यक्ति की मति को हर लेता है और मन को विचलित कर देता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए।

*5.ईश्वर के प्रति समर्पण भाव*—

संसार में सब कुछ व्यर्थ है सिर्फ ईश्वर ही सत्य है इसलिए मनुष्य को सिर्फ ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए।

*6. मन की शुद्धि*—

मन को शुद्ध करने के बाद ही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए अपने मन का शुद्धिकरण अवश्य करें।

*7. मन को शांत रखना*—

मनुष्य को अपनी प्रत्येक परिस्थिति में मन को शांत रखना चाहिए। जिससे उसकी बुद्धि का हरण न हो।

*8.कर्म से पहले विचार करें*—

मनुष्य जो भी कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले एक बार अवश्य सोचें।

*9. अपने काम पर ध्यान देना*—

मनुष्य को अपने कर्म को पूर्ण करने के लिए सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। इधर उधर किसी भी तरह से ध्यान न भटकाए।

*10. समान भाव रखना*—

भगवान ने सभी को एक समान ही बनाया है। इसलिए सभी के प्रति समानता का भाव रखें।

गीता का जन्म मनुष्य को धर्म का सही अर्थ समझा ने की दृष्टि से किया गया. कलयुग ऐसा दौर हैं जिसमे ईश्वर धरती पर मौजूद नहीं हैं, जो भटकते अर्जुन को सही राह दिखा पायें. ऐसे में गीता के उपदेश मनुष्य जाति को राह प्रशस्त करते हैं. इसी कारण महाभारत काल में गीता की उत्त्पत्ति की गई.

ने की दृष्टि से किया गया. कलयुग ऐसा दौर हैं जिसमे ईश्वर धरती पर मौजूद नहीं हैं, जो भटकते अर्जुन को सही राह दिखा पायें. ऐसे में गीता के उपदेश मनुष्य जाति को राह प्रशस्त करते हैं. इसी कारण महाभारत काल में गीता की उत्त्पत्ति की गई.

*हिन्दू धर्म ही एक ऐसा धर्म हैं जिसमे किसी ग्रन्थ की जयंती मनाई जाती हैं,* इसका उद्देश्य मनुष्य में गीता के महत्व को जगाये रखना हैं. कलयुग में गीता ही एक ऐसा ग्रन्थ हैं जो मनुष्य को सही गलत का बोध करा सकता हैं.

*??जय श्री कृष्ण, जय भगवद् गीता*??